喘息のタイプ

肺と他の内臓の関係性

気管支喘息・咳喘息の代表的症状として、「呼吸困難・喘鳴・咳・痰」などが挙げられます。

いずれの症状も、呼吸器系のトラブルだけに、肺を中心とする呼吸器そのものに注目をしがちです。

肺に限らず、全ての内臓は、相互の関係性で人体を支えています。なので、肺以外の内臓との関連に注目する必要があります。

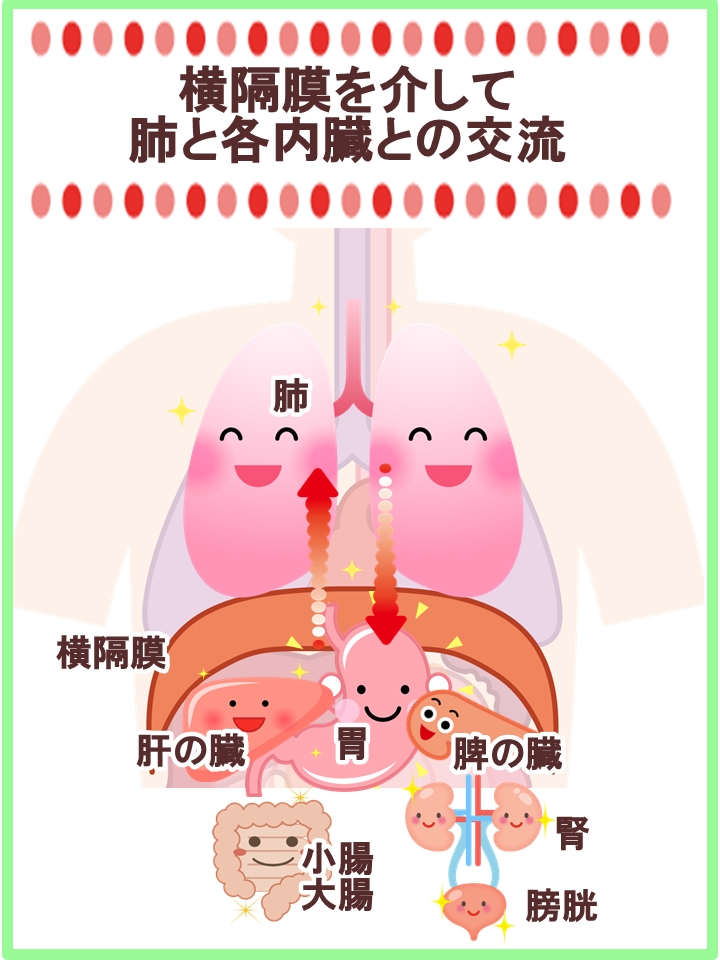

そのことを知るために、下の図をご覧になってください。

上の図は、肺が横隔膜より下の各内臓と『交流』している模様を表しているものです。

肺が健全に呼吸活動を維持するには、横隔膜を介して、各内臓と上下の『交流』がスムーズになされていることが必要です。

つまり、肺の呼吸機能は、横隔膜より下の内臓に支えられています。

何らかの要因で、肺と各内臓との上下の『交流』がスムーズがいかなくなる場合があります。

そのトラブルが肺に及んで、肺で吸った空気が、横隔膜より下に降りりにくくなる症状が喘息です。

以上のことから、肺と、横隔膜の下の内臓の間で、「どんな上下の『交流のトラブル』から生じているか?」を見極めることが、喘息の処置において重要です。

では、その上下の『交流トラブル』が、どんなとき生じるのかを、次にみていきます。

呼吸器のトラブルになりやすい要因

喘息になりやすい要因は、肺と横隔膜より下の内臓の、上下の『交流トラブル』です。

このトラブルは、肺由来のものもあれば、横隔膜より下の内臓から生じたものものあります。

では、どんなトラブルが生じると、肺に影響するか、そのことを象徴的に表した図が、下の図です。

呼吸器のトラブルのメカニズム

肺が管理する「鼻~気道の粘膜」と、肺が収まっている胸郭内の最下層の横隔膜、この2つの膜の役割について、ご説明します。

いずれの膜に共通して言えることは、外部環境と、生命エネルギーの生成に関わる「お腹の内臓」との間に挟まれている、いわば、中間管理職のような役割があります。

これを簡単に模式化すると、

外部環境⇒粘膜・横隔膜⇐その他の内臓

と表せます。

簡単に言うと、粘膜・横隔膜は、それぞれ内側と外側を隔てる境界の役割があります。

まず、気温変化、あるいはウィルスなどの外部因子に対し、最初の防波堤である皮膚を通り越し、次の外部因子との戦いの場が、鼻や気道の粘膜です。

そこから、外部因子が気道粘膜を通り越した際、それが横隔膜から下に移らないように防波堤の役割してくれているのが横隔膜です。

横隔膜は、横隔膜より下で生じた内臓の異変も、胸郭内に移さないようにも守ってくれています。

粘膜と横隔膜のいずれにしても、体の外と中から、両方のトラブルが全身に広がっていかないように、私たちの体を守ってくれています。

しかし、粘膜・横隔膜の力にも限界があります。この限界を超えた時に、各内臓の中で最も弱い内臓に、真っ先に影響が及びます。

その内臓が、肺なのです。

体の外と中からの問題が重なり合って、上下の交流トラブルが生じることで、肺に負担が生じやすくなるのです。

肺が関わる症状の出方は、全体の免疫力の強弱により、花粉症・アトピー・肺炎など、人それぞれ症状の出方が異なるだけです。喘息は、肺症状の一つにしか過ぎないことをご理解ください。

ここまでを簡単にまとめますと、喘息症状が現れるまでに、

気候変化・ウィルス・細菌などの外部因子

or

横隔膜から下の内臓の問題

⇒横隔膜を隔てての上下の交流トラブル

⇒肺症状の一つとして喘息症状

という、一連の因果関係があります。

この因果関係を無視して、いくら気管支拡張剤で気管支を広げても、喘息は根本的に克服できません。

これから、もう少し具体的に、どんな内臓の問題が、粘膜と横隔膜を介して、最終的に、呼吸器である肺に及んで、喘息発作が起こるのか、そのメカニズムを解説していきます。

実喘

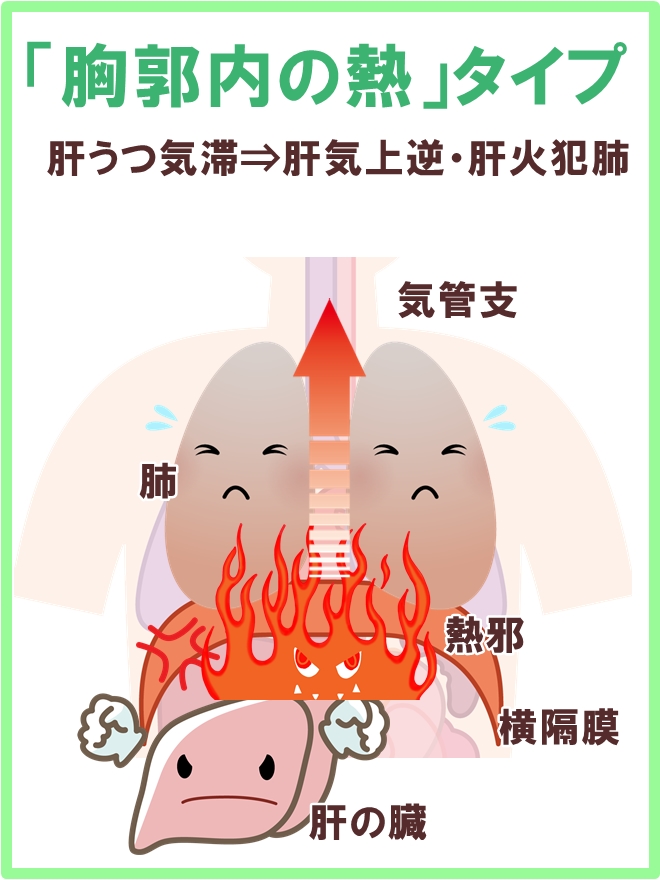

1.「胸郭内の熱」タイプ

ストレス・過緊張・運動不足は、気の流れを滞らせます。これを、専門的に気滞と呼びます。

気滞が生じると、特に、気の流れを管理する肝の臓に負担がかかります。

この内臓の問題を専門的に、「肝うつ気滞」と言います。

気滞が長期に及ぶと、気は陽の性質のために、熱化します。

この現象を、専門的に「肝うつ化火」と呼んでいます。

また、気滞の長期化により、肝の臓は横隔膜を隔てて、胸郭内の肺や気管支の方に偏って、気を突き上げます。

単純に、気のうっ滞からの突き上げを、「気逆」と呼び、それが肝気のうっ滞から生じたものであれば、「肝気上逆」と呼びます。

気逆により、肺で吸った気が下に降りにくくなって、呼吸困難や咳を起こります。

「風邪を引いた後に風邪症状は治ったけど咳だけが長引く」、「神経性咳嗽」、「咳喘息」と呼ばれるものの多くは、肝気の突き上げが関与しています。

この場合、胸郭内の気の流通を改善すると共に、上方に偏った気の流れを下に降ろす施術を行います。

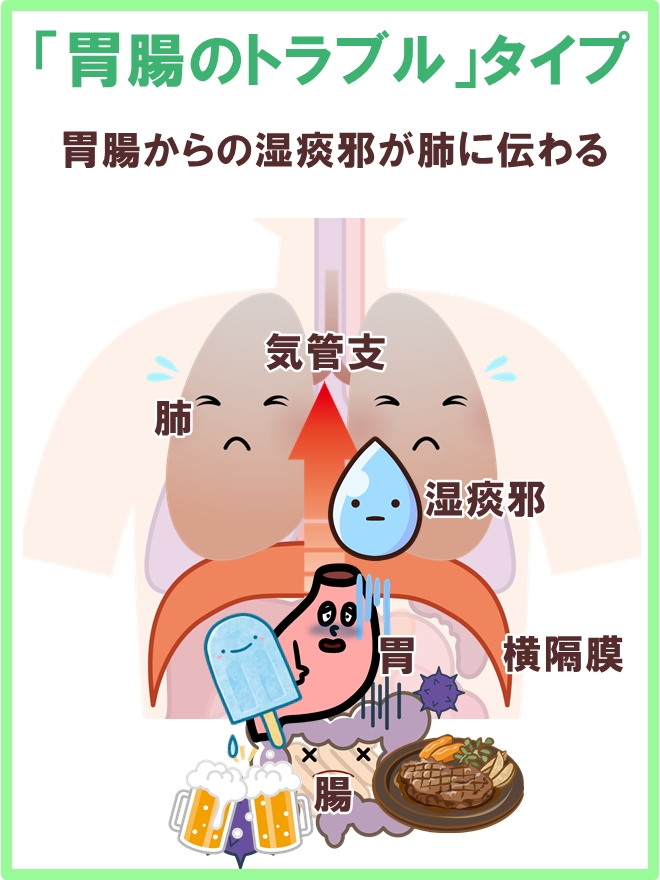

2.「胃腸のトラブル」タイプ

食べ過ぎ・冷飲食の過多、あるいは元々消化器が弱いといった要因で、胃腸内を流れる気や水の流通が悪くなることがあります。

そうなると、お腹にガスや水毒が溜まりやすくなります。

特に水の流れが悪くなった水毒が、腹腔内から胸膈内に侵入してくると、気管支や肺胞に痰がへばりつきます。

これにより、呼吸困難、喘鳴、痰といった症状が現れます。

この場合、水毒が、外に、汗や小便として排出しやすくするために、体内の水道掃除のような施術を行います。

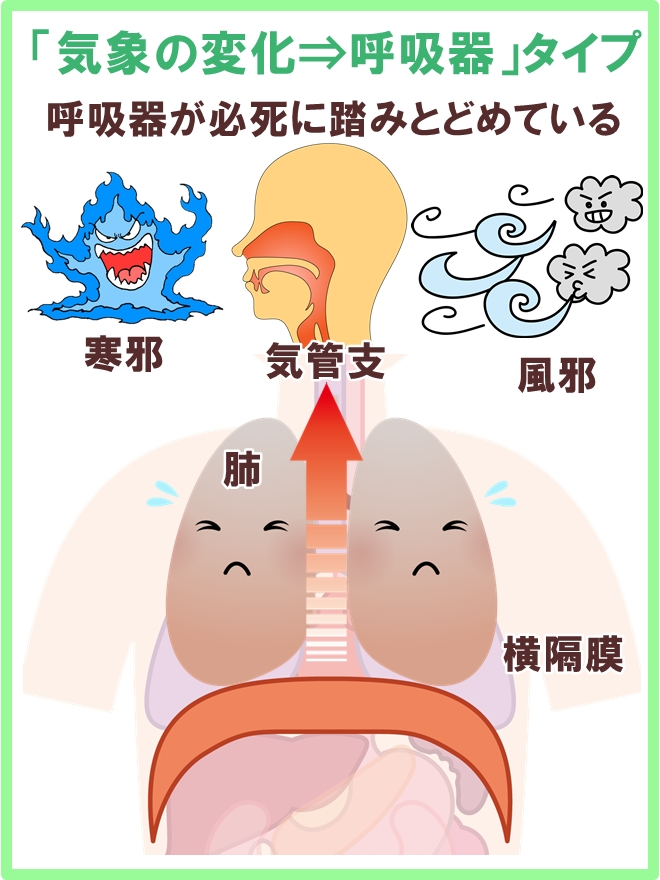

3.「気象変化⇒呼吸器」タイプ

上記のタイプは、体の外の外部因子の気象変化が、皮膚・口・鼻などから侵入して、肺に負担を掛けて現れる喘息発作です。

体を侵襲するような気象因子を、漢方医学では外邪と呼びます。

外邪の中で喘息に繋がる外邪は、風・寒・湿の邪です。

この外邪が、体表面上で体を防衛している衛気に対して、ちょっかいをかけて、より肺の機能の低下が起きる場合があります。

外邪の性質を見極めながら、負担がかかった肺の呼吸機能を助ける施術を行います。

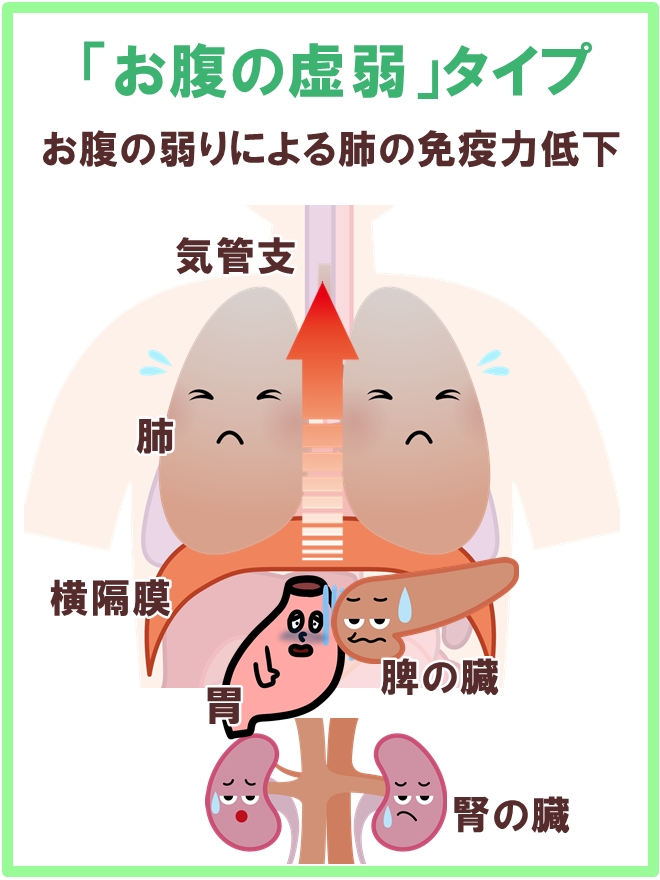

虚喘:「お腹の虚弱」タイプ

肺脾腎のいずれかの内臓が弱ると、

「外気を体内に取り込みにくくなる」

「外邪への抵抗力が弱くなる」

「水の流通・吸収・排泄異常が生じる」

ために喘息になりやすくなります。

4.肺脾の虚

特に、呼吸器である肺と消化器である脾胃は密接に繋がっています。

肺は、脾胃が消化吸収にエネルギーによって支えられることで、

「呼吸活動」「外部環境への適応」「水分代謝の一端」

といった役割を果たせます。

この「肺脾の虚」による喘息の多くは、消化器と呼吸器が成長しきれていない、乳幼児に多い傾向にあります。

たとえば、そんな乳幼児が、冷たい飲み物を飲み過ぎるとします。

すると、脾胃で処理しきれない水が、水毒(水飲・痰飲)として胃腸に溜まりやすくなります。

この水毒が、痰の材料となって、肺に溜まることで、喘息のきっかけになります。

この「肺脾の虚」による喘息の場合、肺脾の機能を高めながら、水毒を排泄しやすいような処置を行います。

5.肺腎の虚

呼吸機能において、吸気を深くする働きをする内臓は、腎の臓です。

この腎の臓は、脾胃が生成したエネルギーを貯える役割があります。

腎の臓の働きが弱まると、息を深く吸えないために、浅い呼吸になります。

腎虚による喘息の多くは、加齢によるものです。

この腎の機能低下による喘息はの場合、腎の「気を下に納める」働きを高める処置を行います。

6.肺脾腎の虚

4と5の混合型です。

この肺脾腎の混合型は、5からの移行によります。

あるいは4の状態が、長年続いたものの移行もあります。

この場合、「陽虚」という、温めるエネルギーが不足する、冷えの症状が現れます。

虚実挟雑:虚実が入り混じる状態

代表的な「喘息発作の体質」として、エネルギー停滞の実喘と、エネルギー不足の虚喘をご紹介しました。

実際の臨床では、このようにきっちり分けられず、虚実が複雑に入り組んでいる症状として現れています。

私の喘息の場合

そこで、私の喘息の実例として、ご紹介します。

〇幼少期~小学生

虚弱体質なうえに、炭酸ジュースを飲みすぎていたことから、

「④肺脾の虚」+「②胃腸のトラブル」

の併発型でした。そして、その下地の上に、「③気象変化」によってカゼを引きによる喘息も起こしていました。

〇中学生~大学生

中学3年生時、砂ホコリを吸っての喘息

高校3年生時、遠征合宿中の喘息、ペットを飼っている友人宅に行った際の喘息、

部活引退後、運動不足になっている中、久々にマラソン大会で走った際の、運動誘発性の喘息

いずれも、

「①胸郭内の熱」の手前の

「胸郭内の気のうっ滞」

の喘息です。程度としては、すぐに回復する軽い喘息でした。

〇20代半ば~30代後半

仕事でのストレスが度重なった状態で、飲食の不摂生が度々ありました。すなわち、

「①胸郭内の熱」+「②胃腸のトラブル」

の併発型でした。

当時の喘息の特徴は、

●「脂こい食べ物」では、黄色の痰が気管支にへばりつく

●ビールを飲んだ晩、深夜寝ていると、よだれが口から湧き出てくるうえに、白濁でスライム状の痰が気管支に絡む

といった喘息発作です。このときの喘息が、先に述べた高度の喘息発作で、自分自身の喘息の歴史の中で、最も苦しかった時期でした。

これらのことから、私は、1~4の喘息発作を経験しました。

こうして、改めて、自分自身の喘息を整理することで、自分の体質の弱点を理解しやすくなります。

私の場合、漢方鍼灸の学びを深めて、ようやく自分の喘息のタイプを理解できるようになりしました。

私自身の経験と、実際の臨床を踏まえ、喘息発作を克服するには、

自分の体質を理解し、

喘息発作に繋がる生活習慣を避ける

これが、喘息発作を根本的に克服する、一番の方法である、と考えています。

ここまでの当ページの内容が、あなたの喘息体質が改善する、何かしらの参考になれば何よりです。

お電話ありがとうございます、

漢方鍼灸院 大阪市てんま吉祥堂でございます。