病院で検査しても「異常なし」と言われる頭痛。

薬を飲んでも、その場しのぎにしかならない。

「片頭痛ですね」

「緊張型頭痛でしょう」

そう診断されても、結局、根本的な解決にはならず、ただ痛み止めを飲み続ける日々…

「この頭痛、いったい何が原因なの?」

「どうすれば、本当に良くなるの?」

そんな疑問を持ちながら、このページにたどり着いたのではないでしょうか。

こんにちは。

漢方鍼灸院 大阪市てんま吉祥堂の院長、川上哲寛です。

当院には、5年以上、病院を転々としても改善しなかった、ガンコな頭痛でお悩みの方が、数多く来院されています。

そして、多くの方が

「もっと早く、この視点を知りたかった」

とおっしゃいます。

今回は、東洋医学(漢方医学)の視点から、検査で異常のない頭痛の「本当の原因」について詳しく解説していきます。

この記事の内容

1. まず確認してほしい「危険な頭痛」

2. 検査で異常のない頭痛の正体

3. 頭痛が起きるメカニズム

4. 頭痛を引き起こす5つのパターン(体質別)

①ストレス・過緊張型(肝うつ気滞→気逆or血瘀型)

②血液・栄養不足型(肝血虚型)

③下半身の弱り型(腎虚型)

④胃腸障害型(湿痰邪とそれに伴う気滞型)

⑤冷え型(胃腸粘膜の冷え型)

5. まとめ:頭痛を根本から改善するために

1. まず確認してほしい「危険な頭痛」

頭痛には、大きく分けて「一次性頭痛」と「二次性頭痛」があります。

一次性頭痛

頭部に器質的な異常がない、いわゆる「機能性の頭痛」です。

1.片頭痛

2.緊張型頭痛

3.群発性頭痛

4.その他の一次性頭痛疾患

二次性頭痛

何らかの病気が原因で起こる頭痛。特に、注意が必要なのは、以下のような「二次性頭痛」です。

▼すぐに医療機関を受診すべき頭痛

- 頭部外傷による頭痛

- 血管障害による頭痛(くも膜下出血、脳出血など)

- 非血管性頭蓋内疾患による頭痛(脳腫瘍など)

- 薬物乱用による頭痛

- 感染症による頭痛(髄膜炎など)

- ホメオスタシス障害による頭痛

- 頭蓋骨、頸、眼、耳、鼻、副鼻腔などの障害による頭痛

- 精神疾患による頭痛

これらの可能性がある場合は、まず脳神経外科や神経内科で、MRIなどの画像診断を受け、器質的な異常がないことを確認してください。

このブログでは、画像診断で異常が見つからなかった「一次性頭痛」について解説していきます。

2. 検査で異常のない頭痛の正体

MRI検査で異常がなかったのに、ガンコな頭痛が続く──

このような場合、一般的には、先ほど挙げた「片頭痛」「緊張型頭痛」「群発性頭痛」といった診断名がつけられます。

しかし、ここで知っておいていただきたいことがあります。

これらの分類は、あくまで「症状の分類」であって、「原因の説明」ではないということです。

つまり、

「片頭痛だから、片側が痛むんです」

というのは、言葉を言い換えているだけで、

「なぜ、片側が痛むのか?」

という根本原因には、答えていないのです。

東洋医学では、もっと深い視点で頭痛の原因を探ります。

それが、「内臓の疲れ」と「血液循環の問題」です。

3.頭痛が起きるメカニズム

検査で異常のない頭痛が起きるまでには、次のようなプロセスがあります。

頭痛が起こるまでの因果関係

潜在意識に刻まれた

「記憶の誤作動」

↓

自律神経の乱れ

↓

内臓機能の低下

↓

血液循環の悪化

↓

頭痛の発生

結論として、上の図から言えることは、

頭は被害者であって、加害者ではない

ということです。

たとえば、首や肩の筋肉が緊張しているから頭痛が起きるのは、表面的な現象にすぎません。

それは、

「なぜ、筋肉が緊張するのか?」

という、もっと深い原因があるからです。

この深い原因にアプローチしない限り、マッサージで筋肉をほぐすだけでは、またすぐに症状が現れてしまうのです。

根本的に改善するには、内臓の疲れと血流の問題に目を向ける必要があります。

東洋医学(漢方医学)では、内臓の疲れを「臓腑(ぞうふ)」と「経絡(けいらく)」の異常として捉えます。

頭痛の原因となる「内臓の疲れ」には、大きく分けて5つのパターンがあります。

①肝うつ気滞⇒気逆or血瘀型

②肝血虚型

③腎虚型

④湿痰邪とそれに伴う気滞型

⑤胃腸粘膜の冷え型

実は、このパターンは、首・肩こりの原因とも、ほぼ同じです。

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

①肝うつ気滞型

特徴

「上半身の過緊張」

です。

肝うつ型は、こんな人に多い傾向にあります。

✅仕事やプライベートで、責任感が強く頑張りすぎる

✅怒りや悩みなどの感情を抑え込みやすい

✅ストレスが溜まると、頭に血が上る感じがする

✅イライラしやすい、または逆に感情を表に出さない

東洋医学的な解説

東洋医学では、感情と身体は密接につながっていると考えます。特に、「肝(かん)」は、感情やストレスの影響を受けやすい臓器です。

過度なストレスや、怒り・悩みなどの感情が続くと、「肝」の気の流れが滞ります。

これを専門的に「肝うつ気滞(かんうつきたい)」といいます。

気の流れが滞ると、筋肉が過緊張し、さらに長期間に及ぶと、気が上半身に偏ります。この現象を「気逆(きぎゃく)」といいます。

いわゆる「のぼせ」の状態で、頭で血流障害が起きているのです。

また、気の滞りが長引くと、血液の流れも悪くなります。

これを「血瘀(けつお)」といいます。

また、血行不良を「血瘀(けつお)」と言います。そして、血行不良になった血を、血瘀を反対にした「瘀血(おけつ)」と言います。

女性の場合、生理出血の際に排出される血塊も瘀血です。

新鮮な血液が筋肉に流れにくくなっている気滞血瘀の段階にいくと、一般の方でもゴリゴリの凝りを確認できます。

このゴリゴリになった部分に治療しても、表層をいじっているにしか過ぎません。

症状の特徴

✅こめかみや側頭部がズキズキ痛む

✅頭が熱く、足が冷たい(冷えのぼせ)

✅首・肩が異常に張る

✅目の充血、顔の紅潮

✅イライラ、不眠

対処のポイント

「肝うつ」を抱えている方は、一言でいえば、ガンバリ屋さんです。

人間の緊張はそう長くは続きません。お仕事で頑張った後は、一日の中で、リラックスして時間を持つことが大切です。

①お散歩

お仕事を頑張り過ぎているということは、運動不足かもしれません。激しい運動でなくていいので、1日30分ほど、ゆったりと手ぶら散歩がおススメです。

また、肝うつさんは、自分に厳しく、せっかちな人に多い傾向があります。手ぶら散歩では余計にイライラしてしまうようでしたら、リズムに乗りながらの心地よい軽運動でもいいでしょう。

ポイントは、考え過ぎて、頭に上がりな気を下に下げるという意味で、下半身をよく使った方がいいということです。

②自分褒め日記

1日の終わりに、頭を整理する意味で、日記に、その日の頑張った自分をほめる、あるいはその日の良かったことを2~3個書いてみることもおススメです。

③肝の気を流す食材

柑橘類、シソ、ミント、セロリなど

④リラクゼーションの音声ガイド

当院では、20世紀最高の心理療法をされたミルトンエリクソンのメソッドを活用した、リラックスに導く音声ガイドを制作しました。

こちらをお聴きになった方からは

「あれを聴くと、不安なことがあっても、自然と落ち着くのよね」

という声を頂いています。

②肝血虚型

特徴

筋肉や各組織の潤い不足

です。

肝血虚型は、こんな人に多い傾向にあります。

✅デスクワークで目を酷使する

✅運動をたくさんする(スポーツ選手など)

✅生理の出血量が多い女性

✅睡眠不足が続いている

✅肌が乾燥しやすい、爪が割れやすい

東洋医学では、筋肉に栄養を与えているのは「肝血(かんけつ)」だと考えます。

肝血が不足すること(肝血虚)によって、筋肉のしなやかさが失われ、筋が張ってきます。

たとえば、スポーツ選手の「こむら返り」は、肝血の消耗が原因の1つです。

また、肝血は目にも潤いを与えています。

そのため、パソコン作業などで目を酷使すると、肝血を消耗し、首・肩こりや頭痛が生じることがあります。

症状の特徴

✅後頭部から首にかけての鈍い痛み

✅慢性的な疲労感

✅めまい、立ちくらみ

✅目の乾燥、かすみ目

✅貧血、カサカサ肌、抜け毛

✅生理不順、生理の量が少ない

対処のポイント

①十分な睡眠

夜11時〜深夜3時は、肝そして協力して働く胆の回復時間です。

② 目を休める

PC作業は目に負担が生じやすいです。1時間ごとに5分ほどの休憩を目に与えましょう。

③無理をしない

ダイエットや過度の運動(特に生理時)は、筋肉への栄養供給に影響するので、控えましょう。

④血を補う食材

レバー、ほうれん草、黒ごま、ナツメ、クコの実など

③腎虚型

特徴

「下半身の機能低下」

です。

腎虚型は、こんな人に多い傾向にあります。

✅慢性的に疲れやすい

✅腰痛、膝痛がある

✅夜間頻尿、尿の出が悪い

✅耳鳴り、難聴がある

✅白髪が増えた、抜け毛が多い

✅性機能の低下を感じる

東洋医学的な解説

東洋医学では、「腎(じん)」は 生命エネルギーの根源を貯蔵する場所と考えます。

腎の機能が低下すること(腎虚)は、 泌尿器・生殖器など下半身の機能に影響します。

また、腎の機能は、 「起きているときに、首がまっすぐ立つ」 ことにも関わっています。

腎虚によって首の立ちが悪くなると、 首の筋肉に余計な負担がかかり、 首・肩こり、そして頭痛へとつながることがあります。

症状の特徴

✅朝起きたときから、首や後頭部が重い

✅夕方になると悪化する

✅腰がだるい、重い

✅足腰に力が入らない

✅耳鳴り、めまい

✅冷え、むくみ

対処のポイント

「腎虚」を抱えている方は、若かった頃より、持続力が低下しています。

過度の労働は腎虚を促します。なので、

①無理をせず、休息を優先する

②睡眠時間を確保する

③下半身を温める(足湯、腹巻き)

④腎を補う食材:

黒豆、黒ごま、山芋、くるみ、海藻類など

④胃腸障害型

特徴

食べ過ぎなど胃腸に老廃物が溜まると、身体のあちこちに症状を及ぼします。

胃腸障害型は、こんな人に多い傾向にあります。

✅暴飲暴食をしやすい

✅甘いもの、脂っこいもの

✅冷たいものが好き

✅お腹が張りやすい

✅ガスが溜まる

✅舌に白い苔がべったりついている

✅身体が重だるい、むくみやすい

東洋医学的な解説

飲食の不摂生によって消化器である「脾胃(ひい)」が 損傷すると、腹部に「湿痰邪(しったんじゃ)」という 老廃物が停滞しやすくなります。

この湿痰邪は、気の流れも滞らせます。

たとえば、胃腸障害による頭痛は、次のような流れで起こります。

お腹の張り

↓

胸と背中の張り

↓

首・肩のこり

↓

頭痛

症状の特徴

✅左の肋骨付近が緊張している

✅お腹が張って食欲が減る

✅胸と背中が痛む

✅頭が重い、ぼんやりする

✅吐き気、胃もたれ

✅軟便、または便秘と下痢を繰り返す

対処のポイント

①腹八分目を心がける

②消化に良いものを選ぶ

③甘いもの、脂っこいもの、冷たいものを控える

④脾胃を整える食材

山芋、大根、生姜、梅干し、発酵食品など

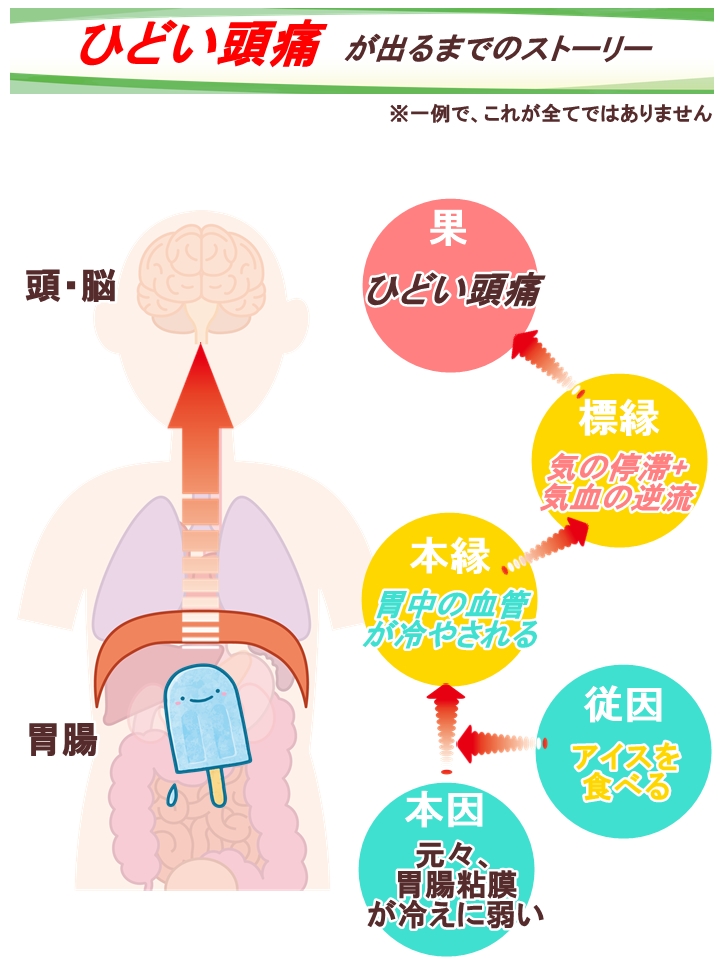

⑤胃腸粘膜の冷え型

特徴

胃腸の急激な冷えによって起きる症状です。

こんな人に多い傾向にあります。

✅アイスやかき氷など、冷たいものをよく食べる

✅冷たいものを食べた後、頭がキーンと痛くなる

✅お腹を触ると冷たい

✅寒い時期に頭痛が悪化する

東洋医学的な解説

アイスやかき氷など、非常に冷たいものを食べたとき、頭がキーンと痛くなった経験はありませんか?

これは、胃腸粘膜が急激に冷やされることで、血管粘膜も冷え、気の停滞が起き、一気に血流が頭に上昇する現象です。

これが断続的に続くのが、「胃腸粘膜の冷え型の頭痛」です。

症状の特徴

✅冷たいものを摂取した後の頭痛

✅おでこや頭頂部がキーンと痛む

✅お腹が冷えている

✅下痢しやすい

✅手足の冷え

対処のポイント

①冷たい飲食物を避ける

②温かいものを摂る

③お腹を温める(腹巻き、カイロ)

④身体を温める食材:生姜、ネギ、シナモン、唐辛子など

まとめ

ここまで、東洋医学の視点から見た、「検査で異常のない頭痛」の5つのパターンを

解説してきました。

いかがでしたでしょうか?

もしかしたら、

「自分は、このパターンに当てはまるかも」

と思われるものがあったたかもしれません。

ここで、改めてお伝えしたいことがあります。

頭痛の原因は、ほとんどの場合、頭ではなく「内臓の疲れ」から生じています。

そして、その内臓の疲れを引き起こしているのが、潜在意識に刻まれた「記憶の誤作動」です。

つまり、「内臓の疲れ」「血流の問題」これらに対処しながら、その大元である「記憶の誤作動」にもアプローチする。

これが、頭痛を根本から改善する道筋です。

当院では、この視点に立って、1本の鍼と、特別な問いかけによって、あなたの身体が本来持っている回復力を引き出していきます。

もし、あなたが

「薬が効かなくなってきた」

「病院では異常なしと言われた」

「この頭痛、本気で何とかしたい」

そう思われているなら… まずは一度、当院にご相談ください。

20年以上、のべ7万人以上の施術を行ってきた経験から、あなたの頭痛の本当の原因を見極め、回復への道筋をお示しします。

この記事に関する関連記事

- 症例4 肩こり、耳鳴、頭痛、胃痛、扁桃炎

- ひどい頭痛の正体に迫る、たった4つの質問

- ひどい頭痛につながる「内臓の疲れ」5つのパターン

- なぜ、ひどい頭痛になるのか?~頭痛のキホン

- 漢方鍼灸が自律神経症状に強い理由

- 自律神経症状のお悩みで、当サイト初訪問のあなたへ~院長からのご挨拶

- 自律神経の乱れって、どうすれば改善できるの?

- アトピー・蕁麻疹改善の症例報告 症例2 20年続いたアトピー症状の改善

- アトピー・蕁麻疹改善の症例報告 症例1 風邪引き後のじんましん

- 症例2 風邪引き後に2週間続く咳喘息

- 心療内科・精神科疾患改善の症例報告 症例2 ストレス障害(適応障害)

- 心療内科・精神科疾患改善の症例報告 症例1 うつ症状に伴うパニック発作

- 症例5 物心ついた頃からの倦怠感

- 症例4 肩こり、耳鳴、頭痛、胃痛、扁桃炎

- 症例3 過労時に伴うめまい、首・肩のこり

- 症例2 耳閉感の伴う耳鳴と特発性難聴

- 症例1 めまい、過呼吸、後頭部痛

- あなたの肋骨、固まっていませんか?

- 咳喘息も漢方鍼灸で改善します

お電話ありがとうございます、

漢方鍼灸院 大阪市てんま吉祥堂でございます。