ひどい頭痛につながる「内臓の疲れ」5つのパターン

ここで、ひどい頭痛に多くみられる「内臓の疲れ」の5パターンをご紹介します。

漢方医学では、「内臓の疲れ」を臓腑と経絡の異常として認識しています。

臓腑と経絡の異常は、お一人お一人の「人生のストーリー」、すなわち生活習慣やこれまでどのような人生を歩まれてきのか、といった背景によって生じたものです。この臓腑と経絡の異常を特定することに、問題解決の行方が決まります。

頭痛になりうる、臓腑と経絡の異常の候補は、実は、首・肩こりと原因が同じ場合がほとんどです。

ガンコな首・肩こりでは、4分類をご紹介しました。4分類に加え、頭痛の原因として⑤の「胃腸粘膜の冷え型」もあります。

①肝うつ気滞⇒気逆or血瘀型

②肝血虚型

③腎虚型

④湿痰邪とそれに伴う気滞型

⑤胃腸粘膜の冷え型

(他の要因もありますが、代表的なものだけご紹介しております)。

ここでは、5つの分類のうち、最も多くみられる要因が「①肝うつ気滞型」と、一見①に近い症状だけども、実は、真逆の原因によって生じる「⑤胃腸粘膜の冷え型」について、説明いたします。

①肝うつ気滞型

①肝うつ気滞型

特徴

「上半身の過緊張」

です。

肝うつ型は、こんな人に多い傾向にあります。

✅仕事やプライベートで、責任感が強く頑張りすぎる

✅怒りや悩みなどの感情を抑え込みやすい

✅ストレスが溜まると、頭に血が上る感じがする

✅イライラしやすい、または逆に感情を表に出さない

東洋医学的な解説

東洋医学では、感情と身体は密接につながっていると考えます。特に、「肝(かん)」は、感情やストレスの影響を受けやすい臓器です。

過度なストレスや、怒り・悩みなどの感情が続くと、「肝」の気の流れが滞ります。

これを専門的に「肝うつ気滞(かんうつきたい)」といいます。

気の流れが滞ると、筋肉が過緊張し、さらに長期間に及ぶと、気が上半身に偏ります。この現象を「気逆(きぎゃく)」といいます。

いわゆる「のぼせ」の状態で、頭で血流障害が起きているのです。

また、気の滞りが長引くと、血液の流れも悪くなります。

これを「血瘀(けつお)」といいます。

また、血行不良を「血瘀(けつお)」と言います。そして、血行不良になった血を、血瘀を反対にした「瘀血(おけつ)」と言います。

女性の場合、生理出血の際に排出される血塊も瘀血です。

新鮮な血液が筋肉に流れにくくなっている気滞血瘀の段階にいくと、一般の方でもゴリゴリの凝りを確認できます。

このゴリゴリになった部分に治療しても、表層をいじっているにしか過ぎません。

症状の特徴

✅こめかみや側頭部がズキズキ痛む

✅頭が熱く、足が冷たい(冷えのぼせ)

✅首・肩が異常に張る

✅目の充血、顔の紅潮

✅イライラ、不眠

対処のポイント

「肝うつ」を抱えている方は、一言でいえば、ガンバリ屋さんです。

人間の緊張はそう長くは続きません。お仕事で頑張った後は、一日の中で、リラックスして時間を持つことが大切です。

①お散歩

お仕事を頑張り過ぎているということは、運動不足かもしれません。激しい運動でなくていいので、1日30分ほど、ゆったりと手ぶら散歩がおススメです。

また、肝うつさんは、自分に厳しく、せっかちな人に多い傾向があります。手ぶら散歩では余計にイライラしてしまうようでしたら、リズムに乗りながらの心地よい軽運動でもいいでしょう。

ポイントは、考え過ぎて、頭に上がりな気を下に下げるという意味で、下半身をよく使った方がいいということです。

②自分褒め日記

1日の終わりに、頭を整理する意味で、日記に、その日の頑張った自分をほめる、あるいはその日の良かったことを2~3個書いてみることもおススメです。

③肝の気を流す食材

柑橘類、シソ、ミント、セロリなど

④リラクゼーションの音声ガイド

当院では、20世紀最高の心理療法をされたミルトンエリクソンのメソッドを活用した、リラックスに導く音声ガイドを制作しました。

こちらをお聴きになった方からは

「あれを聴くと、不安なことがあっても、自然と落ち着くのよね」

という声を頂いています。

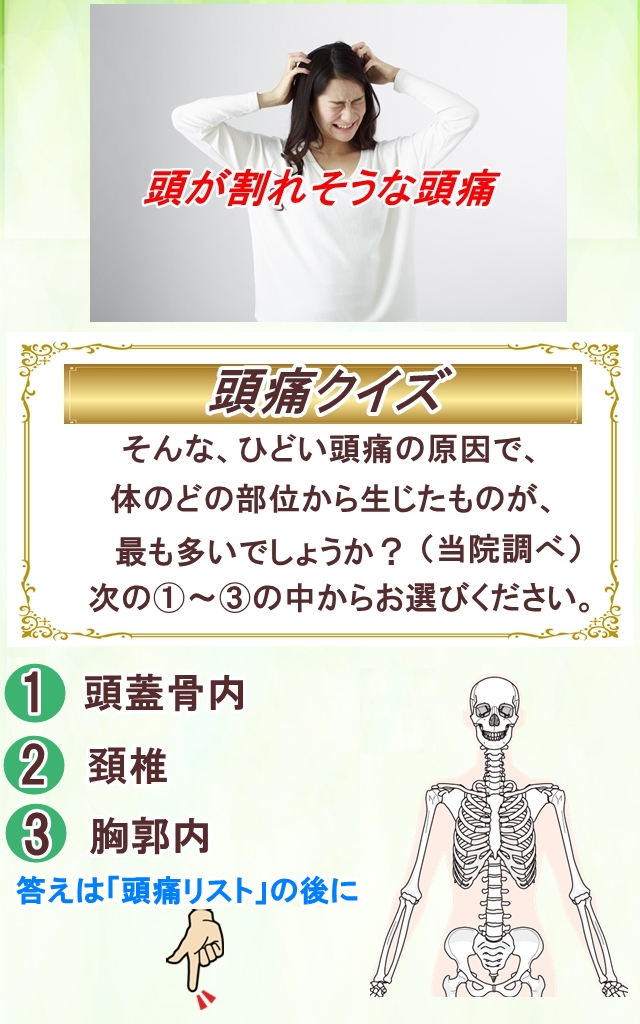

頭痛クイズの補足解説

上のクイズは、ひどい頭痛ページ冒頭に掲載したものです。

そちらの解説では、胸郭内の血液に熱がこもると、頭部血管が充血し、それが「ひどい頭痛」につながる、ということを説明させていただきました。

では、なぜ、胸郭内の血液に、熱がこもるのでしょうか?

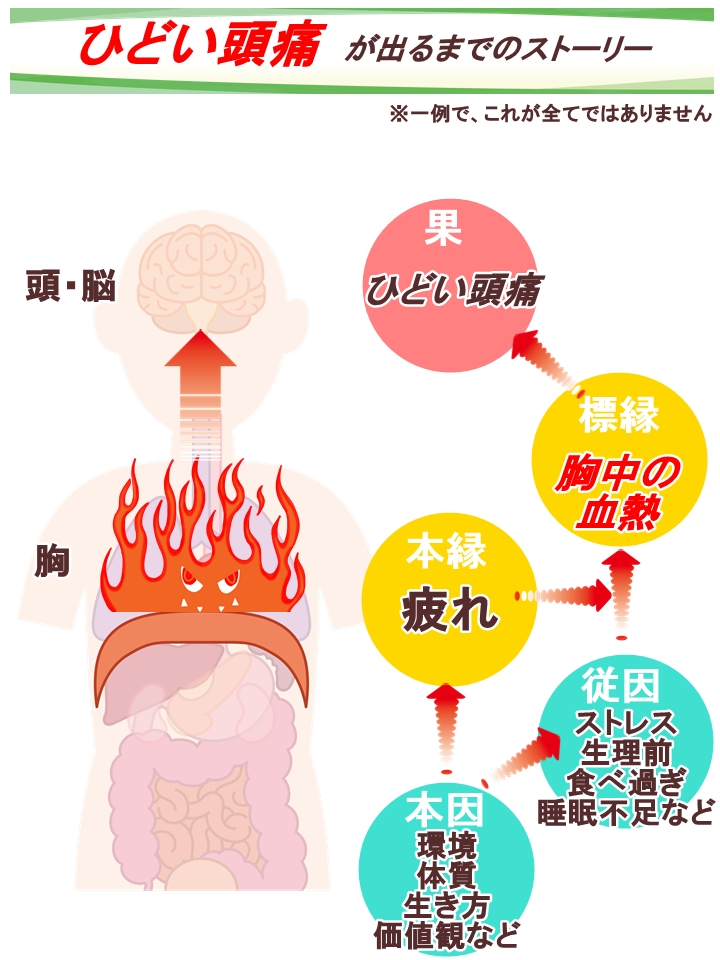

その多くは、次のように、①の肝うつ気滞から始まります。

肝の臓には、何かの活動時に、「さあ、やるぞ!」と全身の筋肉に指令を出して、気血のエネルギーを巡らす、という機能があります。この機能のおかげで、私たちは、日常、体を動かすことができます。

しかし、一定期間、ストレスや過緊張状態にさらされると、この肝の臓に負担が掛かり、気の巡りが悪くなります。このようにして、気の停滞が生じることを、専門的に、肝うつ気滞と言います。初期の肝うつ気滞のときは、

筋肉が凝る。普段からイライラする。体を動かさないでじっとしていると、体がだるい。でも体を動かした方が調子がいい。

といった状態になります。この状態は、感覚的に、「あ~、疲れた!」と声を出せられる疲れです。これは専門的に、「実型の疲れ」です。反対に、「しんど…」と声を出すのもやっとの場合は、「虚型の疲れ」です。

そして、肝うつ状態が、長く続くと、次第に、単に肝の臓の問題だけにはとどまらなくなり、次のように、血液に熱がこもるようになります。

ストレス・過緊張(従因)⇒

気血のうっ滞=実の疲れ(本縁)⇒

血液に熱がこもる(縁)⇒

血液は、心臓が管理するところなので、心臓が収まっている場所の胸郭内に熱で充満します。すると、熱は炎上しやすい性質から、その熱の影響が頭に波及して、

胸郭内に気血のうっ滞+血熱(標縁)⇒

頭部の充血(果)⇒頭痛(果)

といった流れで頭痛が起きます。この流れを図示したものが、下の図です。

この頭部への血熱が、「頭が割れそうな頭痛」「めまい、吐き気を伴う突然の頭痛」と表現される頭痛の正体です。

このような頭痛の場合、その痛みの程度が高いので、まずは、真っ先に血熱を取り除く必要があります。

そして、落ち着いたときに、原因に近いところを改善する必要があります。

医療サイドでは、気血の巡りを良くする、あるいは気血の消耗があれば、適宜、気血を生産しやすい状態にする、といったことです。

また、患者さんサイドでは、「初期の疲れ」を感じた時点で、適宜、その疲れが溜まらないように、除去することです。

たとえば、日ごろからお散歩などして、気血の循環を良くする、ストレスを生み出す考え方の癖や生活習慣を見直すなど、といったことです。

この「初期の疲れ」を、日ごろから処理しておくことで、頭痛だけでなく、あらゆる病気の予防につながります。

これが、専門家として、最も強調したい部分です。なぜなら、「当サイトの目的」に記載した通り、私たちは、「疲れ」が万病の始まりになることが、あまりにも、知られていないからです。

この「疲れ」の対処については、あなたの体のために、ひいては日本全体の国力のためにも、非常に重要なことなので、各ページでも繰り返し、しつこく伝え続けていきます。

話が反れましたので、ここで頭痛に戻します。肝うつ気滞型以外に、胸郭内に血熱がこもる要因がもう一つあります。それは、お肉・お酒などの過剰摂取による胃の熱が血管に影響する場合です。

ストレスで過食になると、二方向から血熱になる要因が加わるので、頭にとっていい環境が保ちにくくなります。

だから、

肝うつからの血熱傾向になりやすい方は、ストレス食いに要注意!

です。

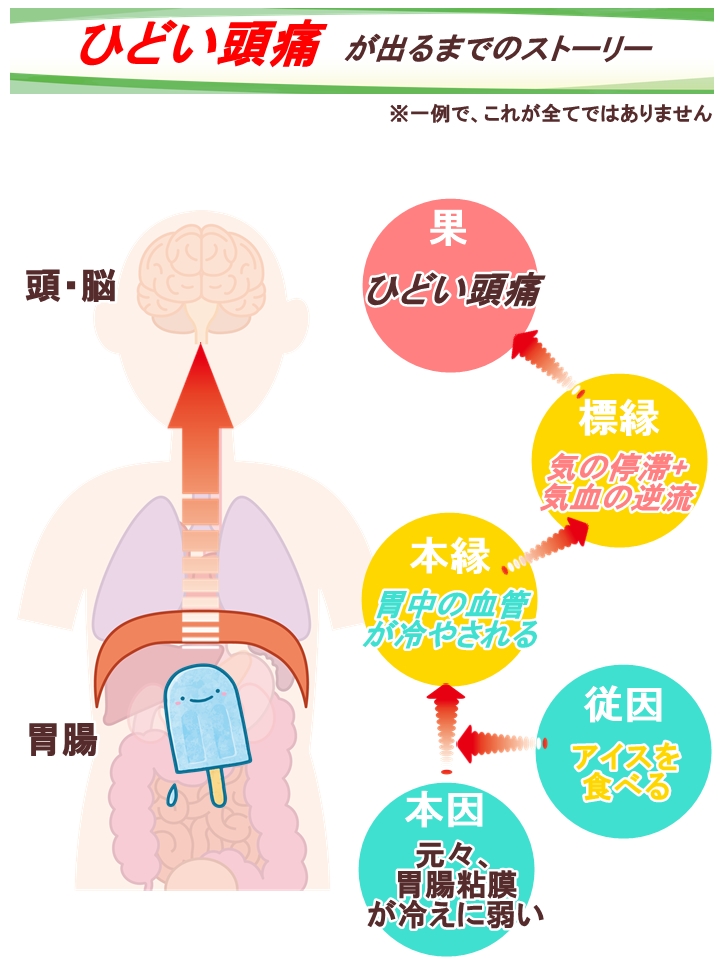

⑤胃腸粘膜の冷え型の頭痛

さて、次は、「胃腸粘膜の冷え型の頭痛」です。

例えば、アイスやかき氷など、ものすごく冷たいものを食べた後、頭がキーンと響くといった経験されたことがありますか?

まさに、胃腸粘膜が急激に冷やれれることによって頭痛が断続的に起きる、これが「胃腸粘膜の冷え型の頭痛」になります。

胃腸粘膜が冷えることで、血管粘膜も冷やされ、そのため気の停滞が起き、一気に血流が頭に上昇する現象です。

これを因縁果関係をストーリーで示すと、下のような図になります。

この記事に関する関連記事

- 要注意!イライラのし過ぎ

- ひどい頭痛の原因は「頭」じゃない! 漢方医学が教える5つの体質別アプローチ

- 症例4 肩こり、耳鳴、頭痛、胃痛、扁桃炎

- 要注意!妊活時のガンバリ過ぎ

- ひどい頭痛の正体に迫る、たった4つの質問

- なぜ、ひどい頭痛になるのか?~頭痛のキホン

- 漢方鍼灸が自律神経症状に強い理由

- 婦人科症状のお悩みで、当サイト初訪問のあなたへ~院長からのご挨拶

- 自律神経症状のお悩みで、当サイト初訪問のあなたへ~院長からのご挨拶

- 婦人科疾患のお悩み相談室~症状改善に一番大切なことを知りたい方へ

- 婦人科疾患のお悩み相談室~初訪問の方

- 自律神経の乱れって、どうすれば改善できるの?

- アトピー・蕁麻疹改善の症例報告 症例2 20年続いたアトピー症状の改善

- アトピー・蕁麻疹改善の症例報告 症例1 風邪引き後のじんましん

- 症例2 風邪引き後に2週間続く咳喘息

- 心療内科・精神科疾患改善の症例報告 症例2 ストレス障害(適応障害)

- 心療内科・精神科疾患改善の症例報告 症例1 うつ症状に伴うパニック発作

- 不妊鍼灸の症例報告 症例1 PMS・パニック障害・花粉症改善そして妊娠・出産

- 婦人科疾患改善の症例報告 症例2 PMS症状と更年期様ののぼせ

- 婦人科疾患改善の症例報告 症例1 月経前症候群/月経前緊張症(PMS)

- 症例5 物心ついた頃からの倦怠感

- 症例4 肩こり、耳鳴、頭痛、胃痛、扁桃炎

- 症例3 過労時に伴うめまい、首・肩のこり

- 症例2 耳閉感の伴う耳鳴と特発性難聴

- 症例1 めまい、過呼吸、後頭部痛

- あなたの肋骨、固まっていませんか?

- 咳喘息も漢方鍼灸で改善します

お電話ありがとうございます、

漢方鍼灸院 大阪市てんま吉祥堂でございます。